point

01

大学の紹介

文理を問わず幅広い学部を擁する総合大学・中央大学。1885年に創立された英吉利法律学校を前身とし、2025年現在は8学部、大学院8研究科、専門職大学院2研究科、9研究所を設置している。伝統的に法学や経済学、ビジネス分野において強みを持ち、特に法学部は多くの法曹、企業法務のプロフェッショナルを輩出している。実学重視も特徴の1つで、理論だけでなく実務に直結したカリキュラムを提供している。2026年4月には理工学部を改組し、「基幹理工学部」「社会理工学部」「先進理工学部」の3学部に発展的に再編する。

同大学法学部は2022年度からGPS-Academicを導入した。その背景と狙い、活用の取り組みについて、法学部事務室の飯塚卓美担当課長に話を伺った。

point

02

お取り組みの流れと背景

法学部では2022年から大学1年生を対象にGPS-Academicを導入しています。この導入の背景をお聞かせください。

飯塚担当課長:本学ではかなり以前から、新入生にGPS-Academicの前身である「大学生基礎力レポート」を受検させていました。これは、「入学者の学力が、本学が求める水準に達しているかどうか」を入試以外のテストで確認するためでした。

近年、大学は教育の質保証を強く求められるようになっています。教学改善につなげるためにも、「大学が掲げるアドミッション・ポリシーと入学者の能力が合致しているかどうかを確認したい」「大学独自の入試に加え、第三者の視点から入学者像を明らかにしたい」という考えから、GPS-Academicの導入に至りました。

特に最近は入試が多様化し、さまざまな学生が入学してきます。一律に教科学力を確認するだけでは入学者の全体像を把握することは困難です。その点、思考力や姿勢・態度、経験という多角的な観点で力を確認できるGPS-Academicは、多様な入試を経て入学してきた学生の力を把握するうえで有効だと考えています。

point

03

GPS-Academicの活用

入学者のGPS-Academicの結果を、具体的にどのように活用されていますか?

飯塚担当課長:入試区分別に分析し、教授会で開示しています。これまでも、教員は入学者の特徴が変化してきているのを肌感覚で感じていたようですが、あらためてデータで把握できるようになり、納得感を得ているようです。

今後、実施回数を重ね、データが蓄積されていけば、初年次教育の改善や、授業内容と授業スタイルの見直し、入試のあり方の検討など、さまざまな場面で活用できると考えています。

加えて、GPS-Academic受検のメリットを教学改善だけでなく、学生に還元したいと考えています。

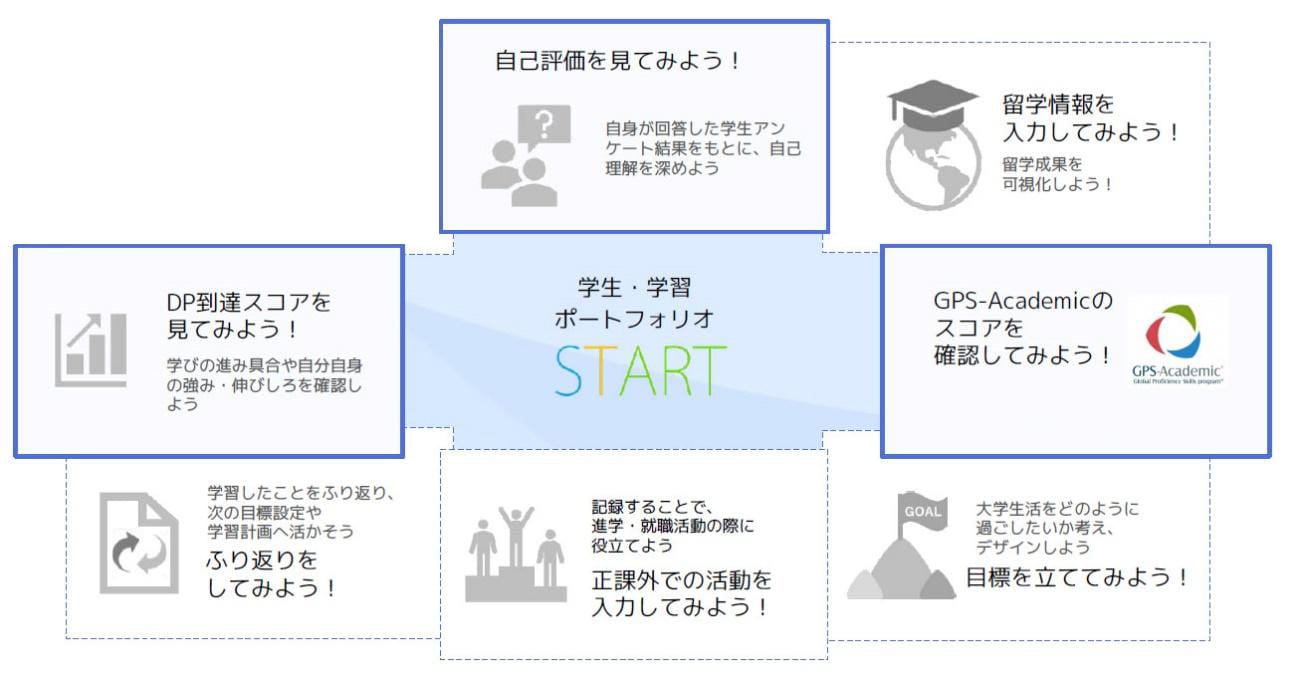

本学は2024年度に「学生・学習ポートフォリオ」を導入しました。これは、学生が自身の成績や学修状況、DP到達スコアを、パソコンやスマホから確認できるシステムです。学生自身が留学や課外活動の記録、英語検定試験のスコアを入力することもできます。

このポートフォリオシステムでGPS-Academicの結果レポートを確認したり、PDFでダウンロードできるようにしました。これまでは、受検直後にレポートを見るだけでしたが、ポートフォリオを使用することで、いつでも過去の記録を見返せます。これにより、学生は大学生活の目標の設定や、過去の自分の振り返りが容易にできるようになりました。

※中央大学教育力研究開発機構「学生・学習ポートフォリオ活用ハンドブック(初版、2024年9月17日発行)」より

※ベネッセi-キャリアにて一部修正

特に法学部生は3年次もGPS-Academicを受検します。就職活動が本格化する前にポートフォリオに蓄積された結果レポートを見ることで、自分の強みと課題の確認、入学時からの成長の把握ができますから、自己分析や進路を考える際のヒントに使えるでしょう。

また、就職サポートの面でも活用が期待できます。「GPS-Academicの結果レポートがあることで、初対面の学生との面談がスムーズになった」というキャリアコンサルタントの声も耳にしています。

point

04

今後の展望

現状の課題や今後に向けた展望を教えてください。

飯塚担当課長:課題は、3年次の受検率の向上です。2024年度に初めて3年生が受検したのですが、受検者数が期待したほど多くはありませんでした。受検率が低いままだと、学生の成長度の把握や、過年度比較が難しくなります。この原因は、学生がまだGPS-Academicを受検することのメリットを深く理解していないからでしょう。今後はさまざまな機会を捉え、活用方法とそのメリットを学生に周知し、受検率を向上させたいと考えています。

また、GPS-Academicの分析結果を学生募集広報にも活用することも検討しています。高校訪問や説明会などの機会に、法学部生の特徴や入学後の成長を数字で裏付けて伝えることができるはずです。これを実現するには、教職員全体がGPS-Academicのことをよく理解しておかなければいけません。教職員にもGPS-Academicでできることを、周知していきたい考えです。

学生のデータは、大学にとって大きな財産です。今後データが蓄積されていけば、さまざまな角度から自学の教育を検証できます。現在、GPS-Academicを導入しているのは法学部だけですが、本学でもっとも歴史がある本学部が先頭に立って実績をつくり、好事例を他学部に横展開していければと考えています。